自治体では防災DXに取り組めていない

自治体における防災DXが必要な理由とは?

近年、気候変動などの影響により、風水害などの自然災害が従来よりも頻発化・複雑化し、被害が大規模化、激甚化しています。そのような状況の中で、自治体は、少子化高齢化の影響により地域の災害業務を担う自治体では職員が不足し、かつ財政制約等から、脅威を増す自然災害に対し公助依存である従来の防災体制を強化することができず、仕組みに限界がきています。一部の自治体では防災情報システム等を導入していますが、なかにはFAXでのやり取りのために、紙書類が飛び交っており、情報共有が遅れることや情報が正しく伝わらないこともあるようです。このような情報共有の遅れは意思決定の遅れを生み、住民の逃げ遅れや人的被害の拡大に直結してしまう可能性があります。

以上のことから、首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害への対応を想定し、災害時における対応能力の向上を目的とした防災DXが急務です。

初動対応に不安がある職員の約6割がデジタル技術の活用が進んでいないと回答

自治体での防災対応の担当者を対象にした調査の中で、大規模災害においてデジタルを活用した対策は必要だと思うか、という問いに対し、『必要だと思う(49.2%)』『どちらかといえば必要だと思う(40.1%)』と約9割の自治体担当者が、大規模災害においてデジタル技術を活用した対策が必要だと考えていると回答しています。

一方で、デジタルを活用した防災対策に取り組んでいるか、という問いに対しては、『あまり取り組めていない』『全く取り組めていない』という回答が約3割でした。特に、災害時の初動対応への対策が不十分と回答した自治体担当者に限れば、約6割がデジタルを活用した防災対策に『あまり取り組めていない』『全く取り組めていない』、という状況でした。(※1)

※1<出典>株式会社Spectee【2023年版】「自治体の防災対応での課題」に関する調査よりhttps://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/16808

これらの回答から、自治体は防災DXの必要性は理解しているものの、具体的にどのような取り組みを行うべきかイメージが沸かないと悩んでおり、初動対応を含めた防災全般の取り組みを実施できていない自治体ほど、その傾向が強いことが伺えます。

なぜ自治体では防災DXに取り組めていないのか

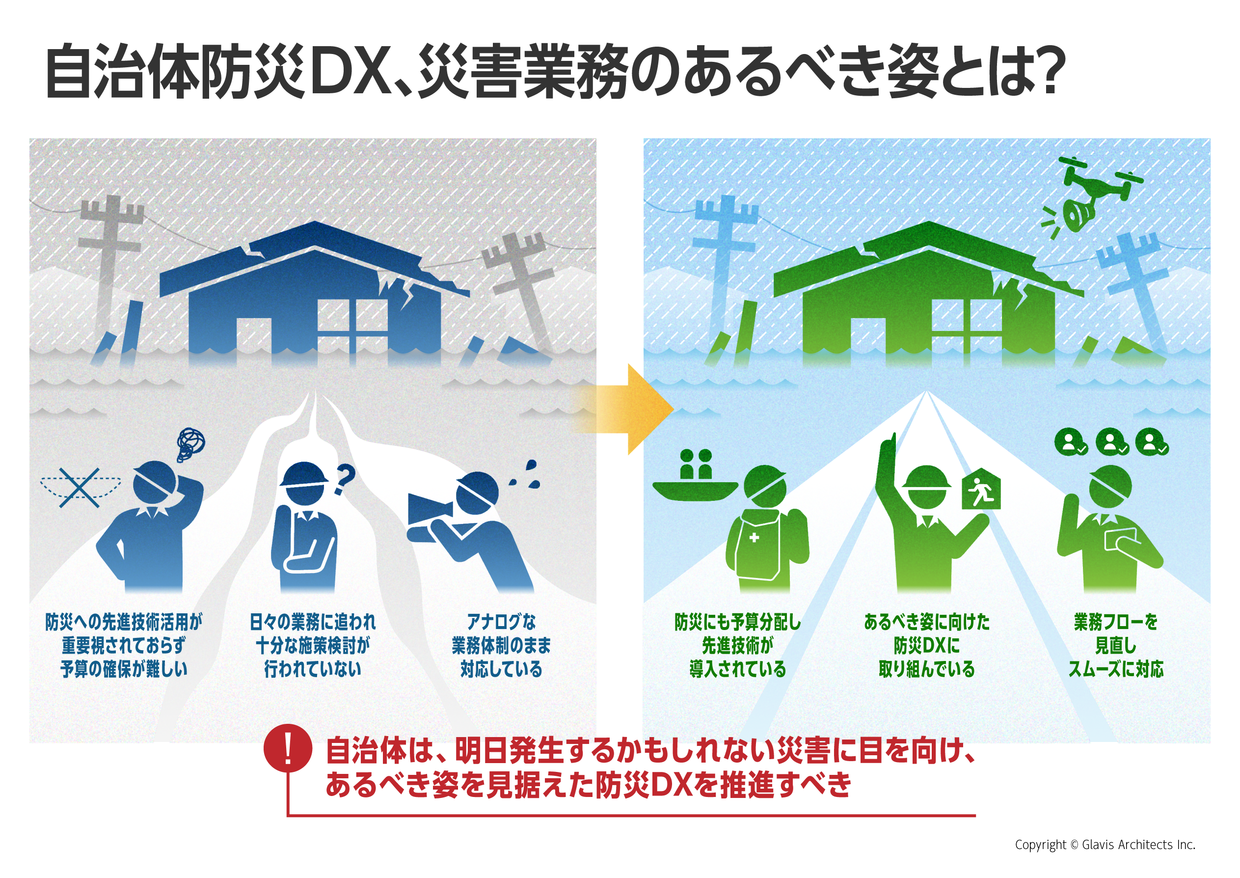

自治体職員において、防災DXを進める必要性は認識されているものの、以下の原因によって取り組まれていない状況になっていると考えられます。

1|当事者意識の不足

被災経験がない自治体の防災職員の傾向として、先進的な災害対策の必要性を感じておらず、昔から変わらないアナログな体制(情報伝達をFAXや電話で行う等)のままで業務を遂行していることが多くあることが考えられます。

2|先進技術の活用への認識不足

いつ発生するか分からない災害のために、新技術の導入の必要性について自治体の財政部局や幹部からの理解が得られず、防災対策の予算が付きにくいことも考えられます。また、予算が確保できたとしても、防災に関する予算は復旧・復興フェーズに集中しており、予防フェーズの予算は少ない傾向にあります。

3|複合的な要因

防災DXについて、なにから取り組むべきか日々の業務に追われて考える余裕がないことや、法制度の障壁があり制度の中でしか改善ができない、新システムを導入したくても既存システムとの整合性が取れないなど複合的な要因も考えられます。

防災DXは、防災体制の強化や業務の効率化に繋がるのではないか

防災DXに取り組んでいく上で、考慮すべきポイント*は以下のとおりと考えます。

*自治体におけるDX推進のポイントに関しては「官公庁のDXはなぜ進まないのか?原因と推進に向けたポイント」にも記載されています。ぜひご覧ください。

1|フェーズフリーな防災DX

非常時のための防災の取り組みやソリューションを、平常時での活用場面を想定することが必要と考えます。

例えば、災害時に孤立した避難所への物資配送をするためにドローンを導入した場合、そのドローンを使って、平常時に医療品を山間部に配送することに活用できます。平常時や非常時にも活用できるソリューションの導入は費用対効果の面からも庁内内部からの理解も得られやすいのではないでしょうか。

平常時と非常時を分けて考えない、すなわち、「フェーズフリーな防災DX」を基本として、施策をデザインしていくべきと考えます。

2|災害対応の「当たり前」をアップデート

自治体は、「災害は事前投資によって多額の被害を抑えられること」「フェーズフリーな防災」といった災害対応の「当たり前」をアップデートし、それらを基にして、予算をより防災分野に充てることが必要だと考えます。ソリューションの導入は多くの費用を投じるため、導入効果を厳しくチェックされます。そのため、庁内の関係者に必要性を理解してもらうべく、庁内全体での災害対応の「当たり前」をアップデートする必要があります。

3|災害対応業務のBPRをセットで進める

防災DXはシステムを導入するだけではなく、業務改革(BPR)*とセットで進めていくことで、さらなる相乗効果が生まれると考えます。

例えば、熊本県等においては、初動期から応急期、復旧・復興期に実施すべき業務を可視化したシステムを導入し、災害対応業務の経験が無い職員であっても災害業務にあたることができ、災害対応力の向上が期待されています。さらに、本システムで 業務フローを可視化し多角的な視点から業務を俯瞰することできることにより、現行業務の課題を洗い出し、業務の改善に繋げられると考えられます。

業務効率化で確保した人的資源は、住民一人ひとりに寄り添った被災者支援業務に再配分することも可能になるのではないでしょうか。

*自治体BPRに関しては「適切な補助金支給を実現するには~自治体BPRが解決の糸口に?~」にも記載されています。ぜひご覧ください。

本記事では、災害・防災業務の最前線に立つ自治体において、防災DXに取り組めていない現状と、原因、そして防災DXを取り組む上で考慮すべきポイントをまとめました。公助の防災体制に限界がきているいま、早急な防災DXの取り組みが求められているのではないでしょうか。