社会インフラに迫る老朽化問題とニーズの多様化

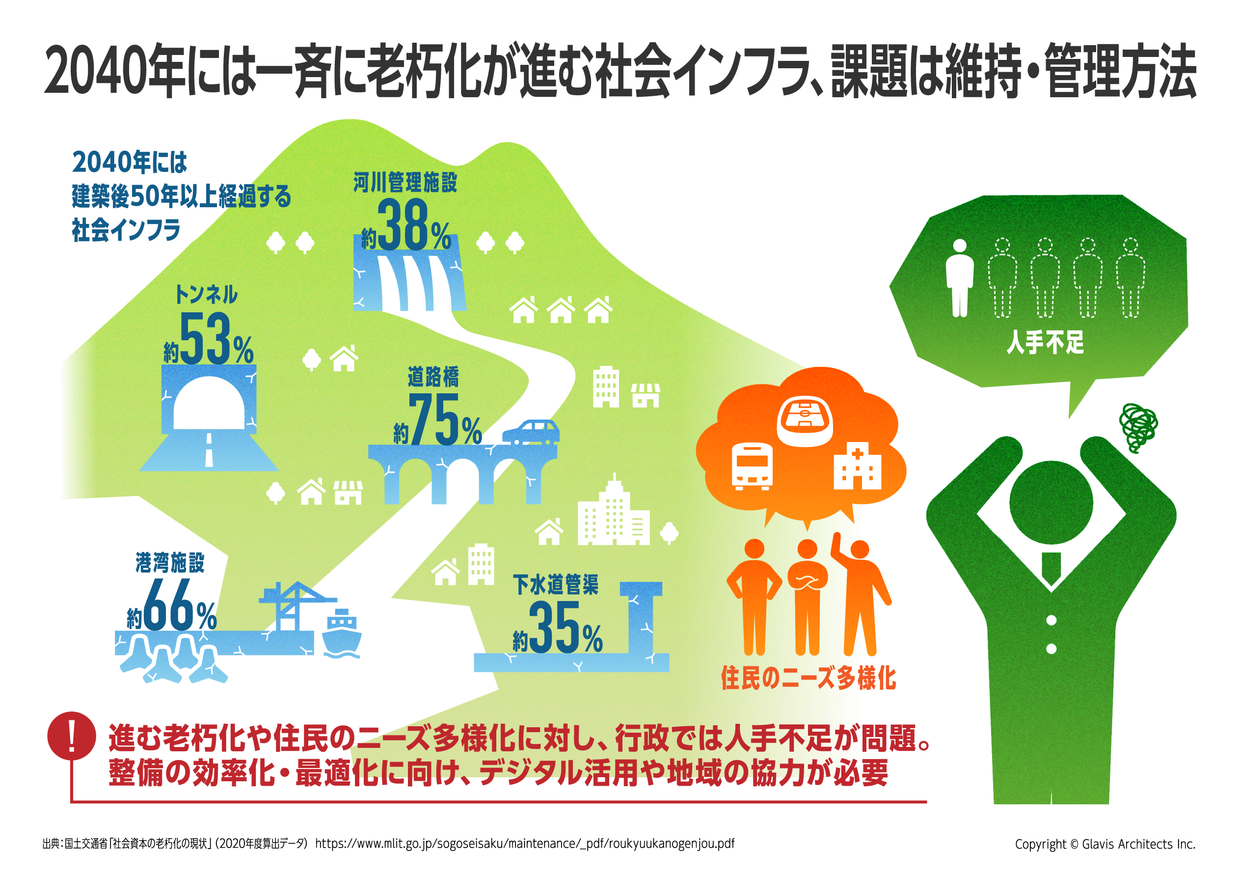

社会インフラとは、人間の活動基盤(=infrastructure)の中でも、特に経済活動や生活の質や安全性を支えるものを指す言葉です。日本の道路、トンネル、上下水道、ダムの多くは、高度成長期に作られており、2040年には建築後50年を迎えます。2012年には、中央自動車道笹子トンネルの天井版落下事故もあり、老朽化の影響やインフラの重要性を踏まえた戦略的なメンテナンスが必要となっています。

出典:国土交通省「社会資本の老朽化の現状」(2020年度算出データ)

しかし、インフラのメンテナンスは旧来のような単純な修繕では済まなくなっているようです。昨今の持続可能性や環境への配慮などの流れから、気候変動や環境負荷への影響を鑑み自然環境を活用した「グリーンインフラ」の取り組みなど、プラスアルファの対応が求められています。

また、テレワークやオンラインサービスの普及に伴う地方のインターネット接続の整備、高齢化に伴う介護・福祉施設の増設など、新しい社会インフラの需要も高まっています。

社会インフラ維持において行政が抱える課題

社会インフラの維持・管理が煩雑化する一方で、自治体における人手不足は深刻な問題となっています。

自治体では、社会インフラの維持・管理を担当する職員の減少が目立ち、特に技術系職員がいない市町村の割合は全体の約3割にものぼります。また、社会インフラに対するニーズが多様化していることで、インフラ管理の部署単体でのメンテナンスが難しくなっているケースもあるようです。

また、災害の頻発化など状況の変化を踏まえると、従来の「古くなった施設から順番に補修する方法」は限界が近づいており、人手不足の中でのインフラ維持やメンテナンスの最適化が重要な課題と言えます。

社会インフラの最適な維持に向けた行政のあるべき姿

もちろん、国としては「インフラ長寿命化基本計画」をベースに、定期的に補修箇所を探す方法から、予防的な保全を行う方法へシフトすることで、社会インフラの健全性向上と長寿命化に取り組んでいます。

しかし、自治体内の限られたリソースでのインフラの維持・最適化においては、デジタル技術の活用や、住民の理解や協力が必要不可欠です。

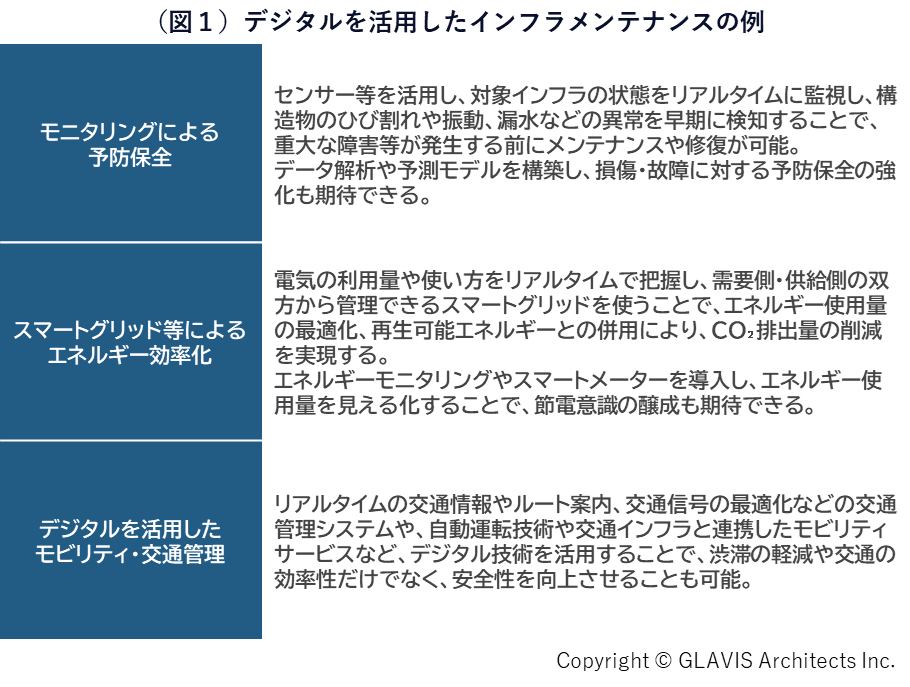

デジタル技術を活用したメンテナンス効率化と言えば、モニタリングシステムを活用したインフラ監視が挙げられます。センサーを活用して、対象インフラのひび割れや振動、漏水などの異常を早期に検知することで、適切なタイミングでのメンテナンス実行が可能です。データ解析や予測モデルの構築により、損傷・故障に対する予防保全の強化も期待できます。

スマートグリッドの活用も有効です。スマートグリッドとは、電気の利用量や使い方をリアルタイムで把握し、そのデータを活用して電力の有効利用を実現する次世代型エネルギーシステムのことです。電力の使用量を最適化するほか、再生可能エネルギーとの併用によりCO₂排出量の削減効果も期待できます。また、エネルギー使用量を見える化することで、節電意識を醸成することもできます。

また、モビリティ・交通管理におけるデジタル技術の活用も注目されています。「交通管理システム」によって交通情報やルート案内をリアルタイムで最適化したり、自動運転技術や交通インフラを活用したりすることで、渋滞削減のほか、安全面でのメリットがあります。

インフラの重要性の理解を高め、地域の協力を得る

地域からの協力を得ることもリソース問題の解決に効果的です。そのためには、住民に社会インフラが生活を支えており、地域全体で協力し維持していくべき財産であると理解してもらうことが必要です。

具体的には、メンテナンスを含めた維持・管理計画の策定時に、地域の有識者や企業の意見を採り入れる方法や、インフラを新たな観光施設として活用する「インフラツーリズム」などが挙げられます。「インフラツーリズム」は住民の意識醸成だけでなく、地域の経済発展や地域外住民への有用性の理解度向上も期待できます。

地域のニーズを踏まえたデジタル活用がポイント

また、デジタルを最適に活用できているかは、注意しなければなりません。確かに、今後インフラの維持・最適化にデジタル活用は必須ですが、闇雲なデジタル化は、地域のニーズとかけ離れたオーバースペックな施策になりかねません。

まず、利用する住民や企業の声を幅広く聴取し、自地域におけるインフラのあるべき姿を検討する。そして、あるべき姿をもとにデジタルを活用し、地域にも協力を求めながら、維持・管理体制を最適化していく、このようなステップでのインフラ維持がいま行政の目指すべき形ではないでしょうか。