行政による従来の政策・制度が

国民に認められにくい「VUCA時代」

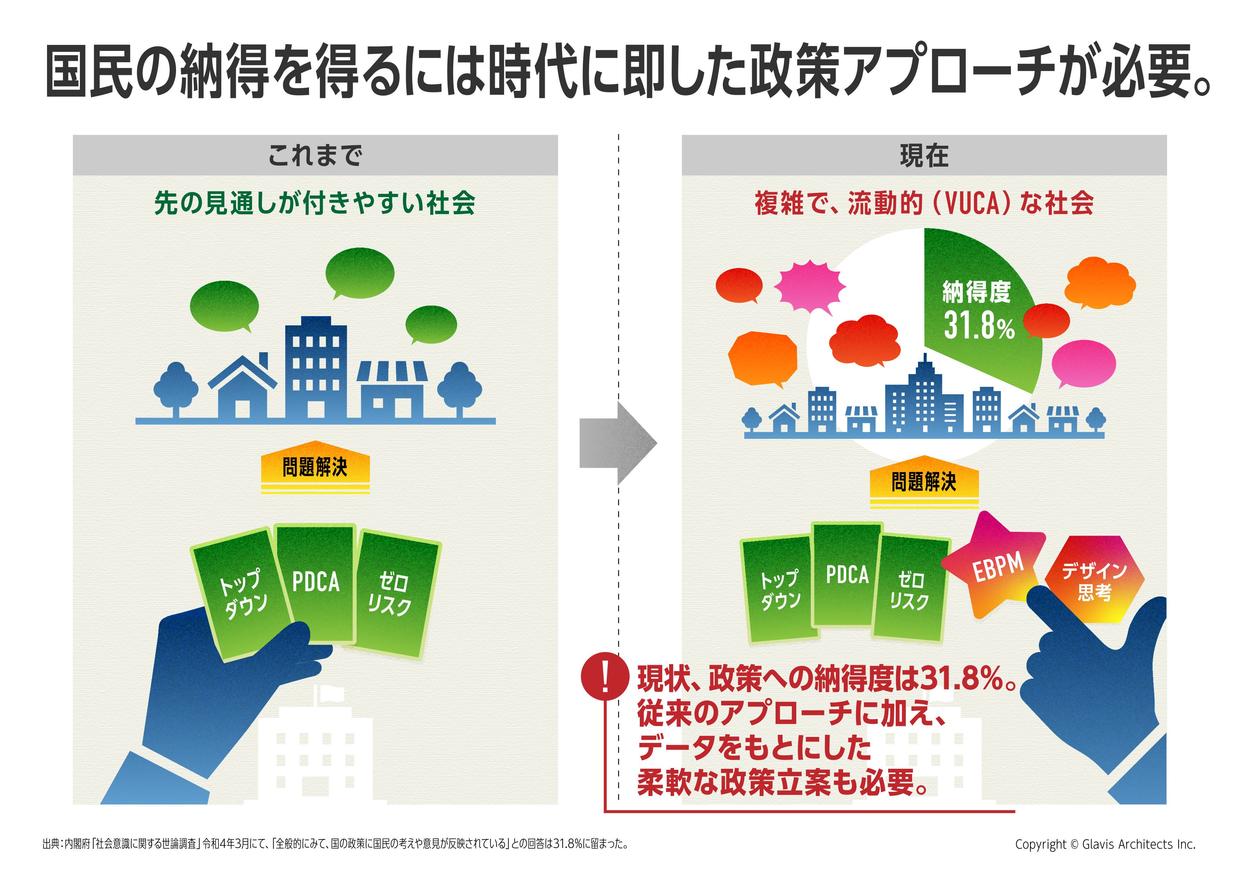

現代社会は、「VUCA(ブーカ)時代」といわれ、複雑で流動的になっています。内閣府が実施している「社会意識に関する世論調査」(令和3年12月調査)によると、「全般的にみて、国の政策に国民の考えや意見がかなり反映、ある程度反映されている」と考えている層は全体の31.8%にとどまりました。平成以降においては最も低かった15.0%(平成12年)からは大きく改善しているものの、近年は横這いからやや悪化傾向です。あらゆる制度は長所短所があるとはいえ、昭和(高度成長)のころに機能した仕組みは今日の社会に対応しづらい場面もでてきたことがうかがえます。

【Case1】

有権者の意見が反映されづらい選挙制度

まず、選挙の場面です。現在主流となっている小選挙区制は、最も得票数を得た候補者が当選するため、落選した候補者に有権者が投じた「死票」を生みやすいというデメリットがあります。たしかに「多数決の原則」は民主主義の根幹ですが、有権者のバックグラウンドが多様化している現代社会では、そのデメリットがより強く影響します。日本は、中選挙区制から小選挙区制へ移行しており、その経緯をふまえつつも、一方で、小選挙区制が目指した二大政党制が日本の気質に合うのか?といった点も議論はあり、選挙制度について、今後再検証が必要になるかもしれません。

【Case2】

地域ごとに小回りが利きづらい政策体制

次に、政策を実行する場面です。例えば、新型コロナウイルスのような“全国での一斉対応”が適切ではない問題が発生した際に、行政体制の小回りが利きにくいことも問題の一つになります。国としての方針がない状態で自治体に任せることはできませんが、地域の実態を考えると全国一律で国が対応を指揮するのは非効率です。新型コロナウイルス以外にも、多様化する地域別の課題への対応を目指すと、政策の立案や実施の体制(権限)を再検討することは今後必要になると考えられます。

【Case3】

住民の共感を得にくい政策決定システム

また、近年アカウンタビリティ(説明責任)が重視される中、日本の政策決定の特徴である「インフォーマルな調整メカニズム」が共感を得にくくなっていることも挙げられます。確かに、日本は「インフォーマルな調整メカニズム」がうまく機能することで、成長し続けてきた面もあります。しかし、アカウンタビリティ(説明責任)が重視される中では、政治のブラックボックス化を指摘されやすいことも事実です。

【ポイント】

失敗を恐れない政策改善が必要

日本では行政に対して誤りや間違いを認めない「無謬神話」が強い、といわれています。その影響か、行政側においても「効果のエビデンスが揃わなければ新しいチャレンジをしない」「安易に前例踏襲を続ける」といった点が指摘されています。流動性の高い現代社会においては、政治が硬直化しないように、トライ&エラーを重ねながら頻繁に政策を見直す機会も必要ではないでしょうか。

参照:令和4年5月31日行政改革推進会議「アジャイル型政策形成・評価の在り方に関するワーキンググループ提言」

EBPMやデザイン思考を活用し

VUCA時代に対応する

新型コロナウイルス対応で「科学的な政策」が求められたように、今日はケースバイケースで納得性の高い政策を実行できるかが重要になっています。そして、トライ&エラーを重ね納得性の高い政策実行をする上では、「EBPM」や「デザイン思考」が役立つと考えられます。

「EBPM」で科学的に効果のある改善策を

EBPM(Evidence-based policy making)とは、直訳するとエビデンスに基づく政策立案、つまり政策を再現性のある科学的な証拠に基づいて決めるプロセスのことです。エビデンスに基づくため、「一部の声の大きい人の意見で政策が決まっていないか」、「本当に効果のある方法なのか」といった国民の不信を解消するために効果的です。

■EBPM実行の例:葉山町(神奈川県)■

実際にEBPMの考え方を用いた政策に葉山町(神奈川県)の「葉山町きれいな資源ステーション協働プロジェクト」があります。このプロジェクトでは、EBPMの他にランダム化比較というプロセスも併用されました。

資源ステーションをきれいにするために、①実態を調査し改善に向けた仮説を立て、②ランダムな地域で改善策実施を行い、③取り組みを実施していない地域と比較し効果を測定するというサイクルで、科学的に効果のある改善策を見つけることに成功しています。

デザイン思考で実態に即した問題解決を

また、「デザイン思考」を採り入れた政策アプローチも国民の満足度向上を期待できます。デザイン思考とは、サービスを受ける人の視点に立ち観察や実験を重ねながら、課題解決に取り組む手法です。

俯瞰的(マクロ)な論理的思考だけでは解決できない課題が多い現代社会では、問題を抱える当事者(ミクロ)と同じ条件に身を置くことで、より実態に即した政策が実行できると期待されています。

EBPMやデザイン思考が全てを解決するものではありません。しかし、今日の「成熟」の時代に突入した日本においては、従来の政策アプローチに加え、EBPMやデザイン思考を活用した政策アプローチなど、新たな取り組みへのチャレンジも必要になります。