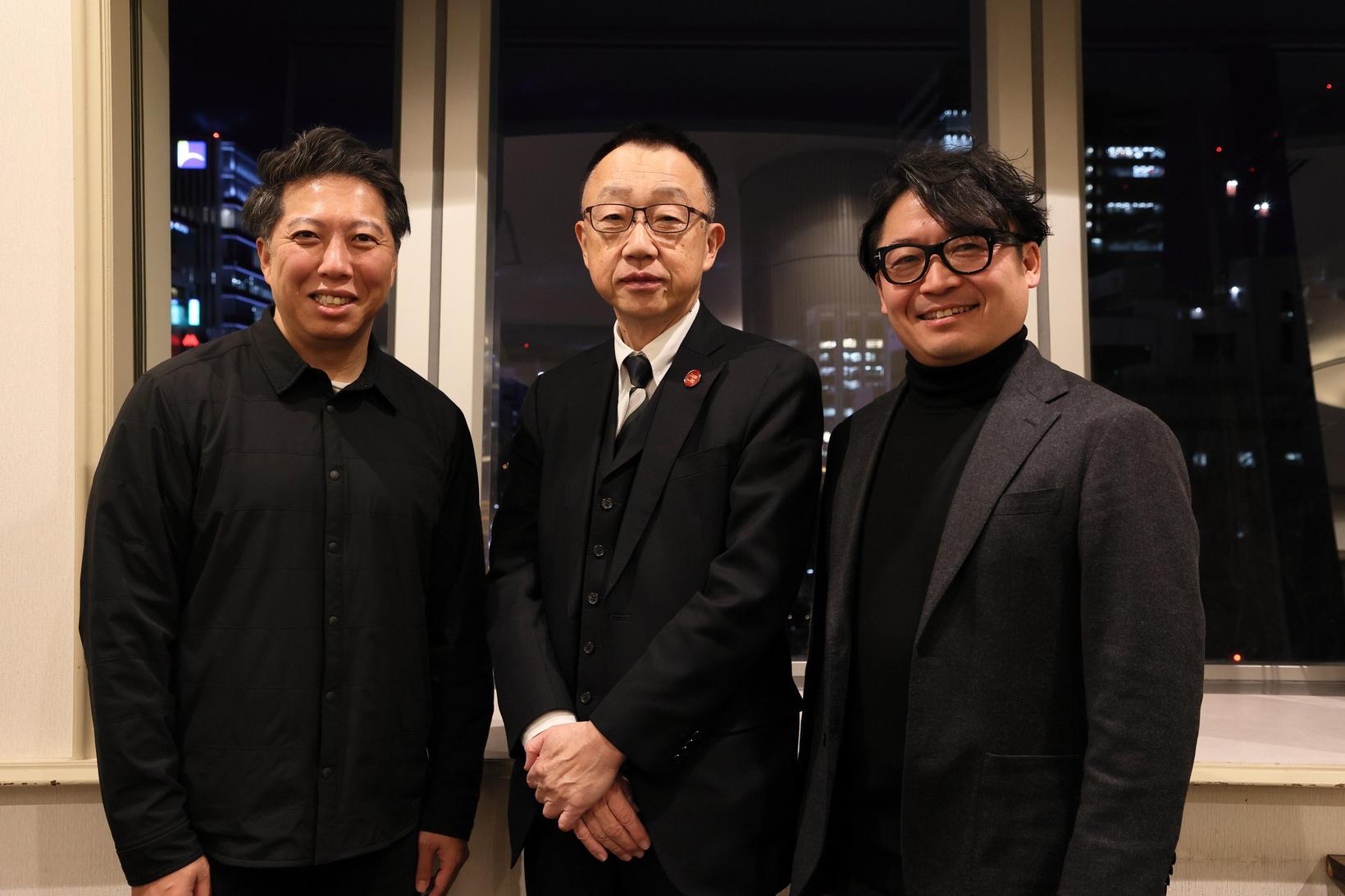

グラビス株式会社は2024年12月10日、そのようなテーマで自治体関係者と民間企業の関係者らが語り合うリアルイベントを札幌市で開催しました。これは同社代表取締役の古見彰里の著書「公共の未来-2040年に向けた自治体経営の論点-」の出版を記念したイベントで、札幌市の町田隆敏副市長とサツドラホールディングスの富山浩樹代表取締役社長CEOをお招きし、古見も交えたパネルディスカッションを行いました。

創業の地・札幌、親交深い関係者集まる

グラビス・グループの事業会社グラビス・アーキテクツの本社・事務所がある全国4カ所で行われた出版記念イベントの第3弾として行われました。第1弾は福岡市で、第2弾を大阪市で、いずれも11月下旬に開催しています。

札幌市はグラビス・グループの創業の地でもあり、長年取引などを通じて親交が深い官民の関係者ら約80人が、会場となった「さっぽろテレビ塔」(札幌市中央区)内にあるイベントスペースに集まりました。

町田さんは札幌市のナンバー2である副市長を2015年から9年間にわたって務め、同年に就任した同市ナンバー1の秋元克広市長とともに市政運営を担っています。1983年の札幌市役所入庁後は長年経済局で勤務し、長期的な視点での「まちづくり戦略ビジョン」の策定などに携わりました。

富山さんはサッポロドラッグストアーの営業本部長を経て2015年に同社の代表取締役社長に就任し、翌年のホールディングス制への移行も指揮しました。北海道共通ポイントカード「EZOCA」の事業は社長就任前から手がけ、北海道内に抱える広範な店舗網を活かした新たな課題解決型ビジネスの創造に取り組んでいます。

札幌市も人口減少局面、「問題意識持っている」

パネルディスカッションではまず、行政や自治体を題材につづられた古見の著書のタイトルとなった「公共の未来」の背景にある問題意識について議論しました。

そのうちの一つが日本全体の高齢化に伴う行政サービスの「需要」の高まりと、公務員のなり手不足による行政サービスの「供給力」の低下です。北海道では特に他の都市部より速く高齢化が進んでおり、広範な地域でこれまで同様の行政サービスを維持することは困難になることが予想されています。

町田さんは「1922年の市政移行から50年で人口が10倍に増え、2020年に(推計)197万人に達したが、まもなく人口減少局面に入ろうとしている。2060年には160万人を切る一方で高齢者の人口は約60万人になると予測されている。そんな中で行政サービスをどう維持するか、すごく問題意識を持っている」と語りました。

町田さんは自身が札幌市教育長だった時に小学校を統合した経験にも触れながら、「行政だけでなく公民(官民)で地域サービスをつくっていく必要があると強く思っている」と指摘しました。

「グランドデザイン描き、官民で共有を」

公民(官民)で地域サービスをつくる事例としては、石狩管内当別町で2024年7月に、町の行政窓口が併設されたサツドラの店舗が初めて開業しました。サツドラは町から賃料収入を得られ、町も単独で窓口を開設するより費用削減効果が見込めます。人口減が進む中で行政サービスの拠点確保と生活インフラの維持という二つの課題を解決する先駆的な取り組みといえます。

ただ富山さんは、「北海道全体では2025年に道内自治体の半分以上が人口5000人以下になると予測されている中で、札幌市内でさえ普通に運営していたら(採算が取れないため)出店しづらいエリアが出てきている」と言及。他の自治体からも出店を依頼されたものの、取りやめたことがあったことを明かしました。

そのうえで富山さんは「北海道全体で、どこに都市機能や生活サービスを集中させていくのか、地域の『グランドデザイン』を描くことが必要だ。それが官民で共有されることで、民間企業はどこに投資していけばいいのか判断できる。サステナビリティの観点からも非常に重要になっていく」と強調しました。

富山さんはこのほど「環境先進都市」「コンパクトシティ」として有名なドイツのフライブルク市を視察し、まちづくりのあり方に感銘を受けたと明かしました。フライブルクは中心部や住宅街に乗用車の進入を規制する一方で、路面電車や自転車が市民の足として活用されています。それでも富山さんによると市中心部は「とても賑わっていた」とのことです。

フライブルクには理系の大学として有名なフライブルク大学があり、市内には卒業生が興したスタートアップ企業や大学発ベンチャー企業が多く生まれ、成長しています。富山さんはこうした事例を念頭に、「日本の自治体も横並びではなく、それぞれの都市がグランドデザインを描きながら、地域ごとに特色のある『稼ぎ方』を官民で一緒に模索していきたい」と話しました。

行政も民間も人材不足、DXで打開を

町田さんは「行政だけではグランドデザインをもう描けない状況になっている」と吐露したうえで、札幌市手稲区で2022年から乗り合い型のジャンボタクシーが地域住民の「足」となっている「チョイソコていね」の事例を取り上げました。運行は地元のタクシー会社などが担い、AIによって複数の乗り合い予約が成立するよう最適なルートを瞬時に導き出すシステムで運行されています。

チョイソコていねが導入された地区では、かつてJR北海道バスが路線バスを運行していましたが、利用者減に加えて運転手不足の問題が重なり、廃止が決まった経緯があります。ただチョイソコていね自体も収支が厳しい状況が続いているといい、町田さんは「民間企業だけでも限界がある。いずれは、例えば町内会によるライドシェアのような、地域の方が運転手役を担って収入も得られる、地域が自ら地域サービスを担うことも考えていかないといけない」と考えを明かしました。

これに関連して、富山さんは「確かに民間でも人手不足は深刻な課題だ」と指摘したうえで、「もっとデジタル化(DX)を進めることで、行政も民間も効率的な運営ができるはず。そして公務員の方はもっと対面で住民に対応する『エッセンシャルワーカー』的な業務に集中していくことができるのでは」と述べました。

他にも、サツドラの過疎エリアにある店舗で、スキマバイト募集サービスで採用した人材が、60キロも離れたエリアから親戚の介護に訪れたついでに働きに来ている事例を挙げ、「テクノロジーの進歩でこれまであり得なかったような人材のマッチングができるようになっている。自治体や地域でも、(DXで)これまでのような働き方や仕事のやり方ではないダイナミックな変化が起こせるはず」と話しました。

北海道を官民で盛り上げるスタートに

トークセッションの終盤には、会場を訪れた参加者との質疑応答の時間が設けられました。ある参加者からは「地域の特色を活かして『稼ぐ』はいいが、地域の中で少ないパイを奪い合うのではなく、新たな収入源を生み出して『稼ぐ』ことが大事。札幌ならではの新しい稼ぎ方は何なのか」という質問が投げかけられました。

富山さんはこの問いに対して「余市町が『ワインで一点突破』と町長自ら掲げたマーケティング戦略で町おこしにつながったように、官民が一緒になってグローバルマーケットを見据えた戦略を立てて産業を興すことを、国や北海道を挙げて作っていくべきだ」と提言しました。町田さんも「札幌市が観光だけでなく、GX(グリーントランスフォメーション)に一生懸命取り組んでいるように、新しいパイを作っていくようなことをしっかりやっていきたい」と答えました。

古見からも「グランドデザインは地域の強みをどう認識して伸ばしていくかがポイントだ。行政と民間をまたいでつないでいく『リエゾン』のような役割も大事になってくるのではないか」と指摘。そのうえで、「今回のイベントのような公務員と民間関係者が半分ずつ参加するような機会はなかなかない。これからも両者の対話の場を積極的につくり出したい。北海道を官民で盛り上げるスタートの日にしたい」と感想を述べました。

その後も、同じ会場で登壇者と参加者らを交えた懇親会が行われ、「公共サービス」や「デジタル・IT」などを話題に、熱い会話が繰り広げられました。