第4回では、自治体DXにおける官民連携の考え方と進め方について解説、具体的な事例も交えてご紹介しています。

※本記事は日経グローカル(2024年1月15日号)に掲載された記事を転載しています。

今回は公共サービスの需要がさらに高まる社会で、行政職員が地域のリーダーとして、地域の民間企業などとどのように連携していくべきかについて考える。公共サービスの需要は高まる一方で、その主たる担い手である行政組織の供給力が今後下がっていく構造は避けられない。既定の行政事務については積極的に情報システムや人工知能(AI)、ロボティクスを活用すべきだ。

それ以外の公共サービスを維持していくためには、行政組織だけでなく地域の民間企業や住民などとの協働でサービスを構成し、向上させていく必要がある。協働で実施する行政組織の一部事務について、①政策の立案②ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)の対象や進め方――の2つの観点から解説する。

行政組織にない視点を取り込む

まず政策立案だが、行政以外のプレーヤーとともに政策を立案することは非常に重要だ。地域における様々な問題や住民のニーズなどを幅広く把握し、行政組織の限定的な視点ではなく、経済活動や社会活動などの視点を取り入れた地域づくりをしていくために必要だからだ。

政策の執行を担う行政と、その執行に対する監督・モニタリング、実効性の評価と改善の検討についても民間の知恵の活用は重要だ。この①ニーズの把握②政策立案③実行監督④評価改善――の4つのサイクルで民間企業など地域のプレーヤーを巻き込むことは、行政組織にない視点を取り込むと同時に、地域づくりの当事者意識の醸成にもつながる。従来も政策立案の現場で有識者として行政以外のプレーヤーの意見などを取り入れる取り組みは行われてきたが、より踏み込んで立案そのものを共同で行うことが大切だ。

コーポレートガバナンス(企業統治)の重要性が増している民間企業の取締役会は①企業戦略などの大きな方向性を示す②経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行う③独立した客観的な立場から経営陣(執行役及びいわゆる執行役員を含む)・取締役に対する実効性の高い監督を行う――ことが重要な責務だ。

それと同じような機能を、行政以外の地域のリーダーを巻き込んで形成するイメージだ。例えば福岡県では、福岡地域戦略推進協議会(FDC)という産学官の連携組織がある。多くの行政、民間企業、大学など地域におけるステークホルダー(利害関係者)が会員となり、地域戦略としての政策立案と政策形成、事業創出などを行っている。

BPOの前に事務プロセスを可視化

また、様々な行政サービスや行政事務を外部の民間企業が担うBPOは、行政職員が減少していく中で不可欠であり、既に各地の自治体が取り組んでいる。札幌市では各区で実施していた印鑑証明など証明書の郵送事務を1カ所に集約し、外部に委託するなどの取り組みを始めている。大阪府泉佐野市では市役所の窓口事務を独立行政法人に移行するといった取り組みを行っている。

これからの行政経営で事務のBPOは重要な取り組みになってくるが、実際にBPOに移行する際に留意すべき点もいくつかある。

まず「BPOを前提とした事務改善の必要性」だ。行政事務の現場では、事務分掌に基づく様々な事務が存在するが、その事務は職員の日々の工夫の上に成り立っており、必ずしもマニュアル化していない例が多い。同じ事務でも自治体により、場合によっては職員により事務の手順が異なることもある。加えて、事務のプロセスを可視化すると、他の事務と統合できるものや前後関係を持っていたが並行で進められる事務、そもそも不要と定義できるような事務などが存在する場合もある。

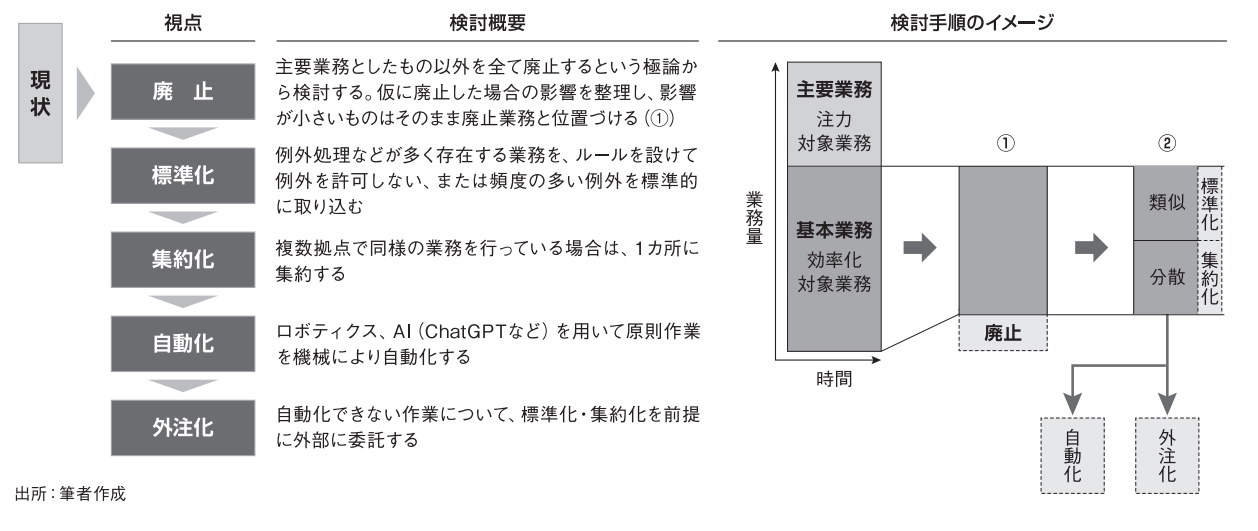

BPOを行う前にこれらの事務の可視化、標準化によって例外処理を削減することが重要だ。業務改革(BPR)は原則として廃止化、標準化、集約化、自動化、外注化の手順で検討を進める(図)。

一方、BPOを受ける外部事業者は、標準化されていない事務をそのまま受託した場合、過去の経緯を把握していない行政以外の作業者が個別事情に合わせて現場で意思決定することとなり、事務として成り立たなくなる可能性が高い。そうすると現状よりコスト高になる可能性も出てくる。札幌市の例も、まずは区ごとに行っていた事務を一つにまとめる取り組みを経て、外部委託を始めた。

2点目は「並行運用期間の確保」だ。行政事務をBPO事業者に移行する際に運用テストや並行運用期間を確保することが重要だ。事務を改善し標準化した場合も、職員が想定していなかった例外対応や標準化の不備などが存在する可能性がある。運用テストを十分な期間行い、標準化の不備を洗い出し、例外対応を可能な限り潰す必要がある。さらに、BPO移行時に何らかの障害で行政サービスが滞ることのないよう、これまでの事務とBPOの並行運用期間を設けておくべきだろう。

広域化すれば「規模の経済性」も期待

「広域化」についても考える必要がある。同一の経済圏や近隣の自治体が行政事務を広域で統合していくことは、今後のBPOの重要な論点となる。特に小規模自治体は予算や職員数の確保が難しくなってくる可能性があり、画一的に基礎自治体の行うべき事務をそれぞれが単一で担うことが困難になる。行政が広域で同一事務を統合して外部に委託することは「規模の経済性」が効いてくる可能性があるためBPO事業者側にも利点がある。この点は、都道府県が主導して都道府県下の行政事務の標準化や統合、BPOを進めていってほしい。

これからの行政における重要な論点は公共サービスの需要と供給のギャップであり、供給構造を積極的に変化させ、需要が高まる公共サービスの維持や向上に努めることだ。その方法の一つとして、今回は行政における官民連携の考え方と進め方を解説し、事例も紹介した。民間企業との積極的な連携による協働の形を、各地域の特性を踏まえながら構築していくことを期待したい。