進まない介護現場ICT導入の現状

2022年10月1日時点で日本の総人口は1億2,495万人、そのうち高齢者に区分される65歳以上人口は3,624万人と高齢化率は28.6%になりました。これは世界で最も高い水準であり、今後も続くことが予想されています。そんな超高齢化社会の日本は、介護の需要が年々増加する一方で、それらを担う介護職員は不足しています。国は2025年度までに毎年前年比プラス5万人の介護職員が必要と提言しています。

社会環境の変化を受けて、厚生労働省は2019年度より介護事業所のICT導入を補助金支給という形でサポートしています。ICT化がすすむことによる生産性の向上はもちろん、ビッグデータの蓄積が可能となり、エビデンスに基づく介護サービスの提供を促進できることを期待しています。

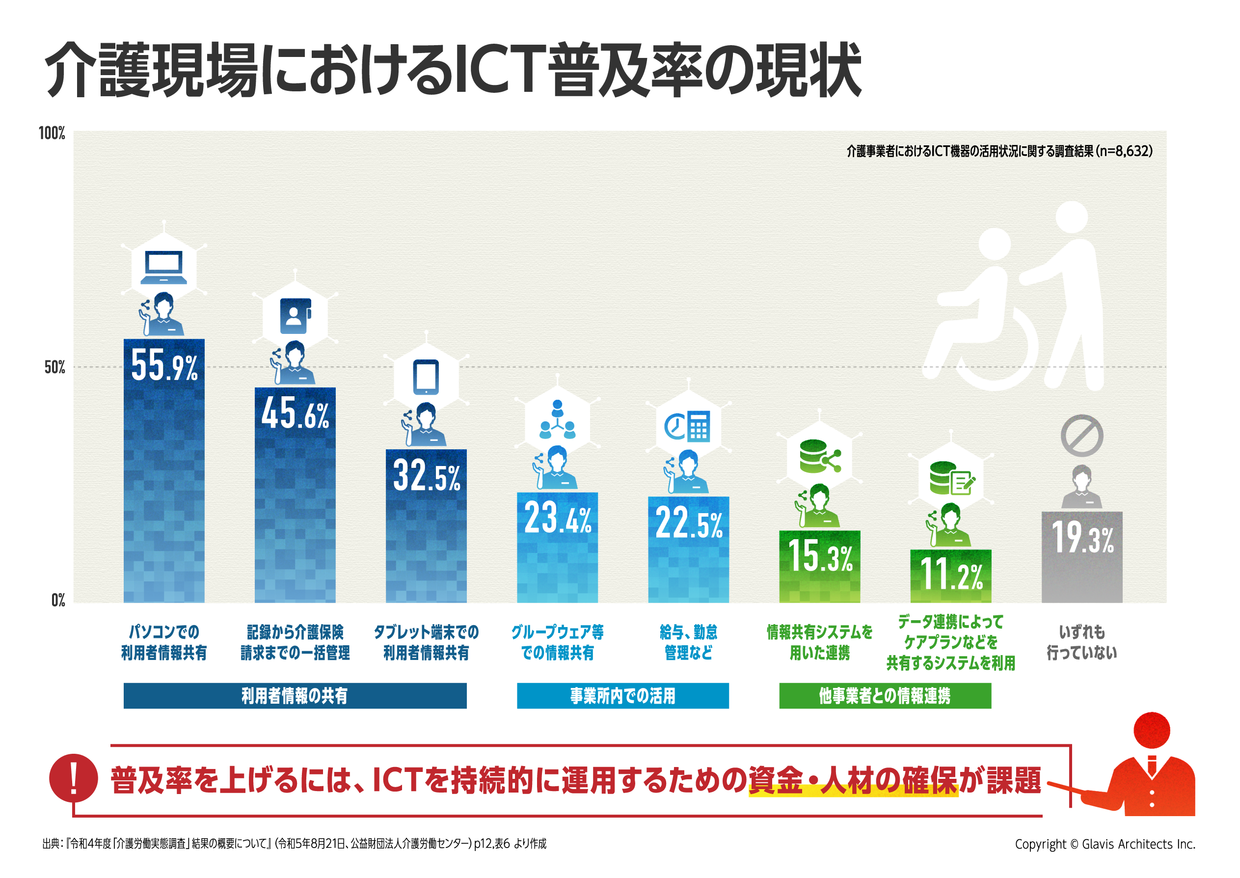

このように国も積極的にすすめる介護事業所のICT導入・活用ですが、現状はなかなかすすんでいないようです。公益財団法人介護労働安定センターが発表した介護労働実態調査(令和4年度)によると、介護事業所のパソコンによる利用者情報の共有は56%、グループウエアによる所内連携は23%という状況です。また全体の約2割は、いずれの施策もおこなっていないという状況でした。

このままでは、介護事業所の生産性が上がらないことに起因した介護職員不足による介護難民の発生や、それに伴う現役世代の介護離職などの連鎖が考えられます。早急な対策が必要ですが、なぜICTの導入はすすまないのでしょうか。

原因はICT導入・運用を支えるリソース不足

ICTを導入するには、準備の段階はもちろん、導入後も継続した職員への教育・スキルアップ、またシステムのメンテナンスなどが求められます。それらを進めるには長期的な体制が必要ですが、介護事業所ではそのための資金力や人材力が不足している現状がありました。

2022年、介護事業所の倒産や休廃業・解散が過去最多を更新しました。長引くコロナ渦や物価高などによって経費が膨らむ一方で、介護報酬は介護保険制度に定められています。経費の増加に対して、企業努力が反映されづらいサービス構造が経営の悪化につながっているようです。

また、介護業界は人手不足に加えて、人材定着の面でも問題があります。公益財団法人「介護労働安定センター」の2021年の調査によると介護業界における勤務1年未満の離職率は35%であり、一般的な新規大卒者の1年目離職率10.6%と比較すると、およそ3.5倍と非常に高い数値になっています。ICTのスキルは一朝一夕で身につくものではなく、定着率が低いと、仮に自身が活用できたとしても、現場での後輩指導や育成など、ITスキルの伝承が行われることは難しくなるでしょう。

介護ICT化推進に向け自治体が取り組むべき3つのポイント

このような問題を抱える介護事業所に対して、ICTの導入を促進させるために必要なことはなんでしょうか。ここからは、自治体がアプローチできる3つのポイントを考えていきます。

ポイント1:ICT補助金の申請業務を効率化する

各自治体では、介護ロボットやICT機器の導入の際に補助金を設定していますが、その申請には数十件ものエクセルやワード文書の作成と送付が必要です。また同時に、これらの書類の内容やフォームも自治体ごとに異なるため、都道府県を跨いだ営業所を運営する事業者にとっては、書類作成業務が非常に煩雑で手間がかかる作業となっています。

申請書類をコンパクトにすること、申請フォームを可能な限り自治体間で統一させることなど、事業者に与える作業負荷の削減をすすめることは必須です。

補助金支給業務の改善については、「適切な補助金支給を実現するには~自治体BPRが解決の糸口に?~」もご覧ください。

ポイント2:関係者や専門家をつなぐプラットフォームになる

民間企業や介護事業所、その他関係者間を結ぶプラットフォームになることや、介護事業所がICTを推進するための伴走支援団体の一員になることも、有効な対策だと考えられます。

たとえば、一般社団法人日本ケアテック協会は、自治体・ケアテック企業・大学の研究機関などのメンバーで構成されている団体です。彼らは地域の介護事業所に対して、DXに向けた課題分析・戦略策定などの伴走支援を行っています。自治体は、その中でも地元のITベンダーとDX化の意識が高い事業所のマッチングを担っているようです。 現場職員がICTの利便性を体感できるようなイベントなどの機会を創出することも有効でしょう。

ポイント3:個人に向けたICT導入もサポートを

現在、ICT導入の補助金は介護事業所向けが主流ですが、今後は在宅介護をしている個人宅や、要介護認定を受ける前の高齢者宅にまで支援を拡大することが求められると考えられます。

海外における介護の先進事例では、施設入居型から在宅介護型へのシフトが主流であり、日本も同様の流れを汲む傾向にあります。介護職員が不足している状況では、軽度な要介護者を個人宅で支援することや、要介護度が上がることを予防するための工夫はますます求められる中、事前に個人に向けて在宅介護をサポートするためのICT機器の導入とそれに伴う補助金の支援は非常に重要だと考えます。

介護事業所は上述のとおり、資金面・人材面のいずれも不足しています。ICTの導入促進のためには、自治体側からも、もう一歩踏み込む積極的な工夫を小さく・早くトライしていく必要があるのではないでしょうか。